Валентин Пугач: «Продвинутые работодатели «хантят» студентов с первых курсов»

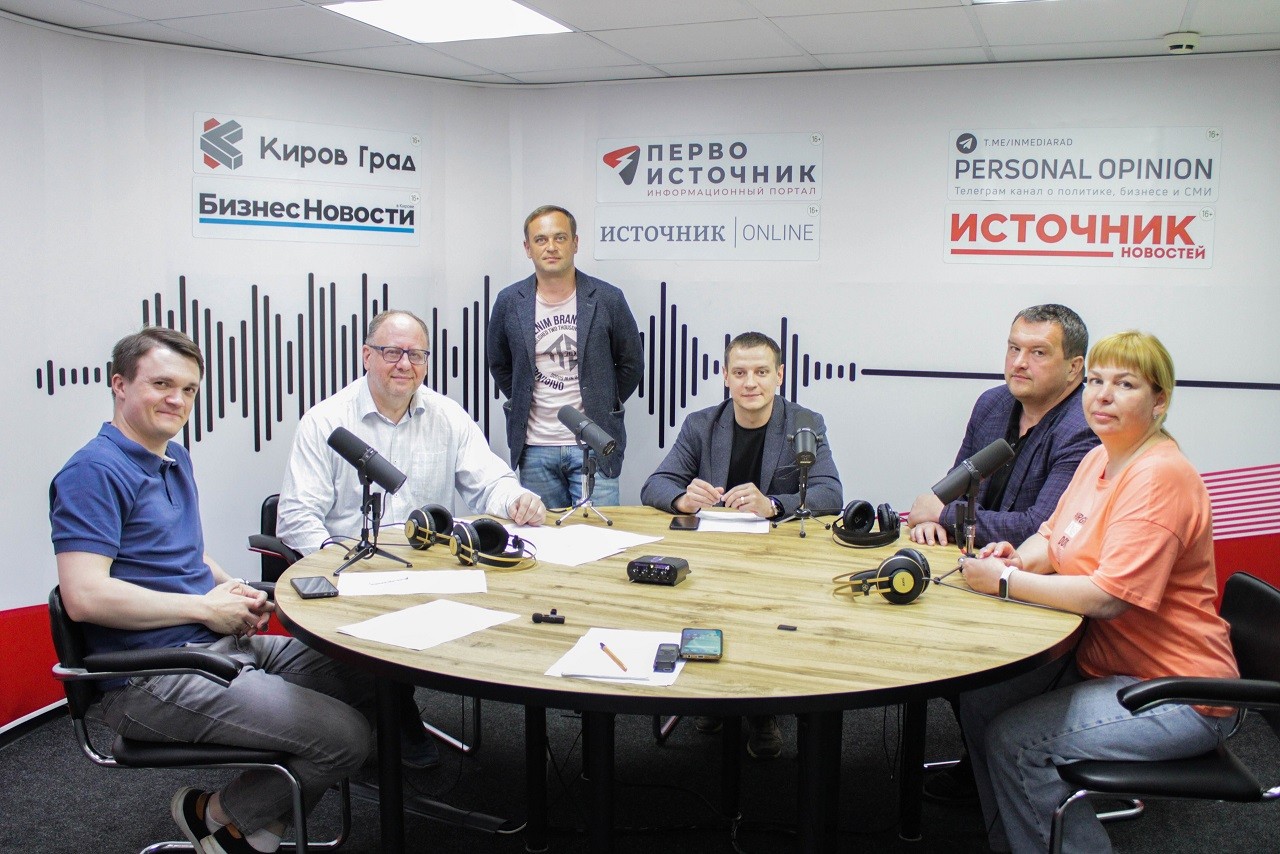

Ректор ВятГУ Валентин Пугач был гостем «Клуба редакторов» ГК «ИНМЕДИА» полтора года назад. Тогда только анонсировал разработку ряда стратегических проектов вуза. На этот раз обсудили запуск некоторых из них, поговорили о смене запросов рынка на выпускников, конкуренции за кадры, финансах, экономике и хантинге со стороны бизнеса.

3D печать продуктов и синтез-газ из пластика

– Валентин Николаевич, назовите ключевые конкретные проекты, которые успешно реализуются или, может, уже реализованы в рамках программы развития вузов «Приоритет-2030»?

– Программа предполагает, что проекты, с которыми в нее заявились вузы, будут реализованы к 2030 году, так что говорить об их завершении неправильно. Но все они точно продвигаются. Программа конкурентная, ротационная, поэтому если бы движения не было, нас бы давно вычеркнули из списка. По итогам отчета за прошлый год из 56 участвующих в программе вузов ВятГУ стал 14-м. Сказали, что мы молодцы и выделили больше финансирования – не 100, 140 млн рублей.

Каждый университет писал собственные программы, нам никто не указывал. Мы посмотрели, какие у нас есть заделы, что в тренде. Поняли, что есть заделы для проектов, касающихся потребностей.

Так появился первый стратегический проект «Технологии здоровья». Он связан с продуктами питания, разработкой вакцин, пищевых технологий, биотехнологий, которые позволяют человеку быть здоровым. Например, похудеть, быть в хорошей физической форме, получать необходимые витамины. Есть вкусную несинтетическую еду: она бывает здоровая, но невкусная, а вот как сделать ее здоровой и вкусной... Сейчас, допустим, разрабатываем новые виды пищевых чернил для 3D печати продуктов – функциональных, но по структуре напоминающих мясо, сыр и все остальное. Такая технология может получить широкое распространение как новый способ приготовления пищи, обеспечивающей все потребности человека. В этом году неплохо продвинулись в разработке экспериментальной партии биопрепаратов для обработки кукурузы, свеклы, подсолнечника, пробиотиков для животных. Такую продукцию уже тоннами заказывают предприятия. В дальнейшем планируем передать права на использование технологии их производства партнеру и получать роялти на основании лицензионных договоров.

– А если говорить не про бизнес, а про обычных потребителей?

– Летом запускаем производство продуктов питания из молока: йогуртов, безлактозного молока, закваски, различных сыров – мягких, твердых. Это будет в одном из корпусов университета, где на Студенческом проезде находился комбинат питания. Сейчас идет финальная донастройка оборудования. Обсуждаем, как это брендово будет называться.

Первоначальными потребителями станут студенты и сотрудники. Привыкнем, получим обратную связь, «допилим» технологию, выберем самое востребованное, потом выйдем на рынок. Предложим, скорее всего, производить эту линейку промышленным партнерам. Пока мы готовили, проектировали завод, команда «Лаборатории пищевых технологий» отрабатывала различные рецептуры. Я им даже сказал: «Вот, берите ректора и на нем тренируйтесь. По итогу он похудеет, помолодеет, и у него вновь должны отрасти волосы» (улыбается).

– Сырьевая база откуда?

– Договорились с несколькими поставщиками молока из Кировской области.

– Может, есть мысли запустить собственную сеть магазина?

– Ну... Почему бы нет?

– Какие еще направления «Приоритета»?

– Про физическое здоровье поговорили, сейчас про ментальное. С этой темой связан второй проект – «Гармоничная личность». Он о том, как реагировать на всё происходящее в мире. Разрабатываем специальные курсы, методические материалы, семинары, технологии тестирования. Дошли до того, что у нас получается индивидуальная образовательная технология. То есть на старте можем узнать, каких знаний не хватает человеку и какие знания ему надо подтянуть. Также можем выявить конкретные качества и помогать их развивать.

Третий проект – «Среда обитания». Это, в частности, про экологию, водородную энергетику... Он (по-научному сейчас скажу) направлен на уменьшение негативного антропотогенного влияния на окружающую среду за счет разработки и внедрения высокоэффективных и экологически безопасных технологий генерации энергоресурсов.

Там тоже целый ряд проектов, допустим, один связан с переработкой мусора. Из пластика будем производить синтез-газ, а потом получать электрическую энергию не путем сжигания, а генерировать по-другому. Для этого нужно синтезировать специальные вещества, отработать технологию производства. В планах уже в этом году сделать прототип установки, чтобы потом выйти на серийный образец. Дальше, скорее всего, передадим технологию партнерам. Такие установки могут быть разными: как для выработки электричества для одного дома, так и для крупных промышленных производств. Вместо мусора можно перерабатывать метан и другие газы, где присутствует водород.

Все эти проекты находятся на разных стадиях проработки, но уже имеют доказанные эффекты и пользу. Во всех разработках принимают участие студенты.

По запросам бизнеса

– Вы сказали про выделение 140 млн рублей. Этого же явно мало?

– Поэтому мы и идем по пути коммерциализации разработок не только в рамках «Приоритета», но и любых других. Поэтому за год очень продвинулся наш инжиниринговый центр, который начинался от студенческой лаборатории, где поначалу студенты «игрались» в эксперименты, а сейчас сформирована сильнейшая команда. В прошлом году мы, например, запустили линию по контрактному производству электронных плат и компонентов. По большому счету это завод в Кирове площадью в тысячу квадратных метров с высокотехнологичным автоматизированным оборудованием. За час здесь производятся сотни плат, необходимых для различной электроники: вот в микрофоне они есть, в светильниках, в холодильниках, стиральных машинах, контроллерах, в сетевых коммутаторах. Это удачный пример отклика на запросы бизнеса. Уже на старте проекта мы законтрактованы почти на два года, сейчас встал вопрос о масштабировании производства. – Валентин Николаевич, назовите ключевые конкретные проекты, которые успешно реализуются или, может, уже реализованы в рамках программы развития вузов «Приоритет-2030»?

– Программа предполагает, что проекты, с которыми в нее заявились вузы, будут реализованы к 2030 году, так что говорить об их завершении неправильно. Но все они точно продвигаются. Программа конкурентная, ротационная, поэтому если бы движения не было, нас бы давно вычеркнули из списка. По итогам отчета за прошлый год из 56 участвующих в программе вузов ВятГУ стал 14-м. Сказали, что мы молодцы и выделили больше финансирования – не 100, 140 млн рублей.

Каждый университет писал собственные программы, нам никто не указывал. Мы посмотрели, какие у нас есть заделы, что в тренде. Поняли, что есть заделы для проектов, касающихся потребностей.

Так появился первый стратегический проект «Технологии здоровья». Он связан с продуктами питания, разработкой вакцин, пищевых технологий, биотехнологий, которые позволяют человеку быть здоровым. Например, похудеть, быть в хорошей физической форме, получать необходимые витамины. Есть вкусную несинтетическую еду: она бывает здоровая, но невкусная, а вот как сделать ее здоровой и вкусной... Сейчас, допустим, разрабатываем новые виды пищевых чернил для 3D печати продуктов – функциональных, но по структуре напоминающих мясо, сыр и все остальное. Такая технология может получить широкое распространение как новый способ приготовления пищи, обеспечивающей все потребности человека. В этом году неплохо продвинулись в разработке экспериментальной партии биопрепаратов для обработки кукурузы, свеклы, подсолнечника, пробиотиков для животных. Такую продукцию уже тоннами заказывают предприятия. В дальнейшем планируем передать права на использование технологии их производства партнеру и получать роялти на основании лицензионных договоров.

– А если говорить не про бизнес, а про обычных потребителей?

– Летом запускаем производство продуктов питания из молока: йогуртов, безлактозного молока, закваски, различных сыров – мягких, твердых. Это будет в одном из корпусов университета, где на Студенческом проезде находился комбинат питания. Сейчас идет финальная донастройка оборудования. Обсуждаем, как это брендово будет называться.

Первоначальными потребителями станут студенты и сотрудники. Привыкнем, получим обратную связь, «допилим» технологию, выберем самое востребованное, потом выйдем на рынок. Предложим, скорее всего, производить эту линейку промышленным партнерам. Пока мы готовили, проектировали завод, команда «Лаборатории пищевых технологий» отрабатывала различные рецептуры. Я им даже сказал: «Вот, берите ректора и на нем тренируйтесь. По итогу он похудеет, помолодеет, и у него вновь должны отрасти волосы» (улыбается).

– Сырьевая база откуда?

– Договорились с несколькими поставщиками молока из Кировской области.

– Может, есть мысли запустить собственную сеть магазина?

– Ну... Почему бы нет?

– Какие еще направления «Приоритета»?

– Про физическое здоровье поговорили, сейчас про ментальное. С этой темой связан второй проект – «Гармоничная личность». Он о том, как реагировать на всё происходящее в мире. Разрабатываем специальные курсы, методические материалы, семинары, технологии тестирования. Дошли до того, что у нас получается индивидуальная образовательная технология. То есть на старте можем узнать, каких знаний не хватает человеку и какие знания ему надо подтянуть. Также можем выявить конкретные качества и помогать их развивать.

Третий проект – «Среда обитания». Это, в частности, про экологию, водородную энергетику... Он (по-научному сейчас скажу) направлен на уменьшение негативного антропотогенного влияния на окружающую среду за счет разработки и внедрения высокоэффективных и экологически безопасных технологий генерации энергоресурсов.

Там тоже целый ряд проектов, допустим, один связан с переработкой мусора. Из пластика будем производить синтез-газ, а потом получать электрическую энергию не путем сжигания, а генерировать по-другому. Для этого нужно синтезировать специальные вещества, отработать технологию производства. В планах уже в этом году сделать прототип установки, чтобы потом выйти на серийный образец. Дальше, скорее всего, передадим технологию партнерам. Такие установки могут быть разными: как для выработки электричества для одного дома, так и для крупных промышленных производств. Вместо мусора можно перерабатывать метан и другие газы, где присутствует водород.

Все эти проекты находятся на разных стадиях проработки, но уже имеют доказанные эффекты и пользу. Во всех разработках принимают участие студенты.

По запросам бизнеса

– Вы сказали про выделение 140 млн рублей. Этого же явно мало?

По-прежнему в инжиниринговом центре по заказу промышленных партнеров продолжаем разрабатывать уникальные станки и оборудование. Один из примеров – налаженное производство вакуумных печей, которые под давлением могут делать очень сложные детали и конструкции. Другими способами – фрезеровкой, высверливанием или токарной обработкой – выходит по времени в разы дольше, дороже, сложнее и так далее.

Центр – это хозрасчетная структура. Они сами себе зарабатывают: находят заказы, отрабатывают их, на эти деньги живут и приносят дополнительные доходы университету.

... И под запросы рынка

– Давайте о приемной кампании. Какие нововведения в этом году ждут абитуриентов? Какие-то тонкости, новые вводные?

– Вы пригласите секретаря приемной кампании, он минимум полтора часа будет рассказывать все подробности и детали. Но в целом этапы традиционные: выпускники 11 класса до 1 февраля определились, какие ЕГЭ они хотят сдавать, 20 июня начинается прием документов, он завершится 20 июля.

Абитуриенты могут подавать заявления на поступление по 5 специальностям, расположив их в порядке приоритетности зачисления.

Из новаций текущего года. Заработали меры поддержки, стимулирующие детей и преподавателей в большей степени решаться на сложный экзамен по профильной математике и физике. Раньше у вузов просили «выдавать» как можно больше инженеров. Мы сказали: готовы их обучать, но, во-первых, демографически детей становится меньше (хотя уже совсем скоро ситуация изменится), во-вторых, все реже абитуриенты сдают физику или математику. Нас тогда поддержал региональный совет машиностроителей. Директора заводов сказали губернатору: «Что мы к вузам прицепились? Давайте сначала со школами поработаем и поддержим учителей, которые будут больше выводить на экзамен ЕГЭ по эти предметам. Не отговаривать, а уговаривать детей». Губернатор сказал: «Слышу». Записал – и подписал распоряжение о введении учителям доплат. Сейчас планируется давать гранты не только конкретным учителям, но и школам за то, что у них увеличивается количество учеников, которые успешно сдают ЕГЭ по физике и математике.

На инженеров, технических специалистов сегодня колоссальный спрос! Думаю, инженерные специальности в вузе и в целом в России совсем скоро выйдут в топ. По IT-специальностям это уже произошло. Дефицит на айтишников начался не в прошлом-позапрошлом годах, а более пяти лет назад. В текущем году по этому направлению мы ожидаем наибольший спрос. Скорее всего, это же будет происходить и в инженерке.

Если вернуться к нюансам приемной кампании, в этом году вновь есть возможность подать документы через Госуслуги. Думаю, больше половины абитуриентов будем набирать в электронном виде.

Из недавних новшеств – возможность предприятиям до 10 июня разместить свои предложения по вакансиям для целевого обучения на цифровой платформе «Работа в России». Предприятия выбирают вузы, вакансии, на какие готовы взять целевиков. Размещают их на платформе в открытом доступе, значит, с ними смогут ознакомиться кандидаты из всех регионов.

– Как часто меняется список специальностей для приема?

– Ежегодно происходит лицензирование порядка 5-7 новых специальностей и закрытие – я сейчас примерно говорю – 3-4. Мы либо меняем имеющиеся, либо закрываем их и открываем другие. Работаем в конкурентном поле, и мне с одной стороны нужно сохранить широкий спектр специальностей, которым мы гордимся, с другой – не уронить качество образования.

Если взять 2024 год, пройдет прием на такие новые профили, как «Биология. Сити-фермерство», «География. Геоинформационные технологии в моделировании географических процессов», «Лесное дело. Современные цифровые технологии лесных и урбоэкосистем», «Реклама и связи с общественностью. Продюсирование и создание рекламы», «Лингвистика. Иностранные языки и мультимедийная коммуникация». Какие-то из них в базовом виде уже были, но мы их усиливаем с учетом потребностей рынка, реалий, трендов и перспектив самих профессий.

Без деления на платных и бесплатных

– Сколько примерно желающих поступить в вуз?

– В прошлом году было принято порядка 23 тысяч заявлений на все уровни и формы обучения, зачислено более 4 тысяч студентов. В этом году для поступающих выделено 2116 бюджетных мест на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, а также в колледж ВятГУ.

– А сколько коммерческих мест?

– Точную цифру не скажу, примерно на 40% больше. По крайней мере, к такому показателю нужно стремиться: чем больше мы заключим платных договоров, тем появится больше внебюджетных средств, которые я смогу направить на дофинансирование того, на что не хватает государственных: ремонты, закупку оборудования, дополнительное финансовое стимулирование преподавателей.

– Сколько в среднем стоит обучение в вузе?

– 120-130 тысяч. Некоторые платники говорят: дорого, но по сравнению со многими другими вузами недорого. В Москве цены 300, 600, 800 тысяч, а в топовых вузах – больше миллиона. Мы устанавливаем в пределах норматива. К тому же придумываем гибкие графики оплаты, преференции для высокобалльников, даем им скидку за счет университета. Некоторые московские и региональные вузы вовсе предлагают стобалльникам сразу давать от себя по 100 тысяч рублей к бюджетному месту, то есть покупают уже на старте.

Я сам сначала напрягался от суммы, думал, что много. Потом узнал, сколько в Кирове стоит в месяц частный детский сад. Порядка 25-30 тысяч. Вы умножьте на год: получается больше, чем стоимость обучения в университете.

– На ваш взгляд, изменилось ли отношение со стороны общества к платному высшему образованию? Раньше считалось, что на него поступают те, кто из-за нехватки знаний не сможет поступить на бесплатное.

– Идти заведомо балбесу на платное обучение не имеет смысла. У нас нет отдельно платных или бюджетных групп. Когда студент садится на экзамен или зачет к преподавателю, тот не знает, на каких условиях обучается этот студент, и со всех требует одинаково. Если платник притянут за уши и не хочет учиться, какой смысл поступать, если вылетит? Впрочем, это касается любого студента, хотя им всегда дают возможность исправиться.

Лично я ни от одного работодателя не слышал, чтобы при приеме на работу он интересовался – платно или бесплатно учился соискатель. Во-первых, в дипломе это не написано. Во-вторых, в приоритете все-таки не не только вуз, который закончил соискатель, а его деловые качества, характеристики, мотивация.

Кто сегодня идет в платники? Абитуриенты, которым не хватило 1-2 баллов для попадания на бесплатные места. Особенно бывает обидно, когда не прошел, если этих мест 10-15, а заявлений подано больше 200. Есть категория абитуриентов, которые говорят: сюда я точно прохожу, но я на эту специальность не хочу, хочу только на такую-то. Идет на платное обучение, потому что хочет, допустим, именно на биотехнологию, считает вуз лучшим. Такие ребята (немало их специально приезжают к нам из других регионов) и их родители – молодцы. Это лучшие студенты, потому что самые мотивированные. И готовы платить, чтобы учиться именно у нас именно на этой специальности. К тому же после первой сессии, как правило, начинают появляться вакансии на бюджетные места и можно перейти с платного обучения на бесплатное.

Английский для иностранцев

– Сколько в вузе на сегодня обучается иностранных студентов?

– Около 400 из почти 40 стран. Есть показатель для вузов по международной деятельности: иностранных студентов должно быть не менее 3%. Есть университеты, которые активно бегут за такими абитуриентами, это связано с их специализацией. И иностранцы более активно едут изучать определенные специальности, к примеру, русский язык или медицину, поэтому когда наш медицинский университет принял решение работать с иностранными студентами, то набрал их без проблем. Мы за цифрами не гонимся, пока на это есть ряд причин. Иностранцев нужно либо учить на английском языке, соответственно, учить наших преподавателей английскому языку, либо таких студентов учить русскому языку, а это небыстро. Есть жесткие миграционные нормы: за их несоблюдение студентами на вуз накладывается штраф по 300-500 рублей, плюс административный штраф на его руководителя, вплоть до дисквалификации. Иностранцев нужно погрузить в нашу культурную среду. В конце концов привезти в красивое общежитие, хотя у нас они неплохие. После появления в Кирове кампуса мирового уровня, думаю, таких студентов начнем зазывать активнее, и их количество увеличится раза в полтора.

– Выделяемое финансирование на обучение студентов из России и из других государств одинаковое?

– Одинаковое, а издержки на обучение иностранцев гораздо больше. Кстати, на бюджетные места их приезжает примерно треть, остальные учатся платно.

Похвала или договор

– Много ли мы теряем выпускников школ, уезжающих поступать в другие регионы?

– По цифрам не скажу: вы такие вопросы в следующий раз предварительно напишите, чтобы подготовиться с конкретикой. В целом пока теряем много, но, к примеру, на инженерные специальности детей берем больше, чем сдали физику в Кировской области. Успешно конкурируем с соседями и компенсируем ситуацию. Меня некоторые блогеры критикуют, мол, раз мы бьемся за абитуриентов, то мы какие-то неуспешные, неконкурентные. Да ла-а-адно! Мне ректоры из соседних университетов звонят, мол, угомонитесь слегка, итак все ближайшие районы к вам уехали.

– Какие специальности сегодня наиболее популярны?

– А как измерить популярность? Вот есть «Государственное и муниципальное управление». В прошлом году на 10 бюджетных мест было подано 588 заявлений. По специальности «Реклама и связи с общественностью» на 10 мест было подано 414 заявлений, на 10 мест по «Лингвистике» 332 заявления. В то же время есть инженерка: ее много разной, по разным направлениям по 150, 100, 80 мест. Если посмотреть по соотношению на одно место, получается меньше, но количество сотен и тысяч желающих поступить на эти специальности колоссальное. Поэтому я очень осторожен с такими цифрами.

Можно сказать по формальному баллу ЕГЭ, хотя это опять же не совсем справедливо. При всем уважении к гуманитариям, наверное, им легче подготовиться к своим предметам, чем к математике и физике. Сдать физику более чем на 70 баллов... Ну иди, сдай. Среди зачисленных на бюджет в прошлом году средний балл ЕГЭ составил 66,82.

– По каким специальностям больше всего бюджетных мест?

– По массовым, это химики, биологи, машиностроители и так далее. Там бюджетников примерно 70%. И сейчас работодатели бегают за такими выпускниками. Если раньше мы упрашивали взять студентов на практику, сейчас предприятия сами об этом просят. Просят найти возможность сделать для студента гибкий график, чтобы тот смог учиться и работать. Мы идем навстречу. Даже контрольные задания даем по тематике этих конкретных предприятий.

Есть вузы, у которых трудоустройство студентов меньше 50%, у нас больше 90%. Поэтому всегда говорю родителям: если хотите, чтобы ваши дети работали по специальности, где для обучения есть бюджетные места, а работодатели соперничают по зарплатам, то идите в инженерку.

– Приходят ли к вам «присмотреть» будущие кадры уже из числа студентов-первокурсников?

– Именно так себя ведут самые умные, продвинутые, долгосрочно-стратегически мыслящие работодатели. Некоторые говорят «Вы мало готовите, к нам никто не приходит». Хорошо, давайте посмотрим, почему к вам не приходят, а на другие предприятия приходят. А потому что нужных вам студентов уже давно разобрали, «хантят» их с первых курсов, приходят на защиту проектов. Есть работодатели, которые проводят олимпиады и победителям от предприятия дают хорошие призы. Присматриваются к студентам, разговаривают с ними, делают предложения. Можно просто сказать студенту, что он понравился работодателю, а можно сказать: «Вот тебе договор. Заключаем и со следующего семестра ежемесячно добавляем к твоей стипендии деньги, плюс гарантируем трудоустройство».

На стажировку работодатели в очередь стоят, просят себе студентов. Но одни платят деньги за практику, другие нет. Ребята на это тоже смотрят. А еще за нашими учащимися приезжают из других регионов и начинают «двигать» наших работодателей: зарплату предлагают повыше, подъемные, служебное жилье, через три года обещают ссуду дать.

Я всегда говорю работодателям Кировской области: не зевайте, здесь ваши конкуренты кругами ходят и в окна заглядывают. За последнее время вижу, что многие перестроились и поменяли свой подход к набору потенциальных сотрудников. Кто сейчас, во времена смены рынка работодателя на рынок соискателя, этого не сделал, тот явно останется в проигрыше. Наш вуз старается делать по максимуму, чтобы запросы стратегически мыслящего бизнеса закрыть.

Guest

|

|

пусть пугАч назовет - СКОЛЬКО ВЫПУСКНИКОВ РАБОТАЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ через 3-5-7-10 лет

именно эти цифры скажут об эффективности обучения в ВятГУ |

Guest

|

|

"Продвинутые работодатели" - это кто например?

|